我司最近在做海外项目的时候,遇到一个有趣的难题:项目的开发资源有限,但APP运营基建比较差,无法支撑运营人员落地完整策略;如果要支撑运营的功能需求,就会影响新业务功能开发,而如果运营无法开展工作,那项目整体则难以突破。

这个难题之所以有趣,是因为大概率这种问题在草根小公司和大公司不会出现,只有在中等规模的公司以及有大公司背景的小公司会遇到这种难题——草根小公司甚至都不一定需要APP,而大公司大多时候是不存在开发资源紧缺的情况,即便是有紧缺那大概率也不会对运营提额外的要求。

这就好比一个穷人,大概率是不会在乎衣服是否好看的,而富人衣服不好看大概率也不会穿出去,而真正纠结的是既想少花钱也想穿出好看衣服的中产,或者是过惯了富人生活现在只能果普通日子的老板姓了。

所以,问题倒也不复杂,先解决一个问题:为什么要穿衣服(支撑APP的运营)?

这不是一个疑问,是一个反问。

或者激进一点,为什么一定要做APP的运营?

或者再绕一圈,为什么要做公众号的运营?

我的理解是,二者应该是运营路上的两个阶段。

公众号是低成本的触点,本质在于快速连接用户、验证需求并实现轻量级互动;APP则是高成本的拥趸,需长期投入资源维护用户粘性与深度体验。两者的核心差异在于获客成本、用户价值与运营投入的平衡。在这一逻辑下,运营重心的分配需动态适配产品发展阶段。

一、初创期:借力“驿站型”公域,规避APP过早重投入

小APP的生存逻辑:流量验证优先于功能完善

核心矛盾:初创期用户基础薄弱,独立APP的获客成本高、功能开发耗能大。

破局策略:将微信公众号、抖音、小程序等“驿站”作为需求试验场。例如:

- 通过抖音短视频测试用户对核心功能的兴趣;

- 利用小程序收集用户行为数据,验证产品可行性;

- 以邮件营销(EDM)低成本触达潜在用户。

- 当然还有广告可以快速触达,节省时间

避坑指南:此阶段应控制APP功能复杂度,避免过早陷入“重运营陷阱”。若公域触点已能覆盖用户需求闭环(如电商小程序完成交易),则APP可暂缓深度开发。

运营重心公式:公域效率 > 私域规模

这一阶段成功指标并非APP下载量,而是公域触点的转化率与用户需求匹配度,本质是利用高流量平台完成冷启动,降低试错成本。

二、重心迁移的临界点:防流失与裂变效率的权衡

那么,何时该向APP运营倾斜资源?需回答两个关键问题:

1.“不做APP运营会流失多少高价值用户?”

当用户行为数据显示:通过APP可显著提升留存率(如APP用户7日留存率比小程序高30%)、或APP用户LTV(生命周期价值)是公域用户的2倍以上时,需转向APP精细化运营。

预警信号:用户从公域向APP迁移的意愿降低、APP沉默用户比例超过40%。

2.“APP能否成为裂变引擎?”

若APP具备社交裂变基础场景(如邀请有礼、社区互动),且数据验证APP用户的裂变系数(K值)>1(即1个用户带来1个以上新用户),则需强化APP运营。

反例:工具类APP若无社交属性,强推裂变可能适得其反。

三、成熟期:APP为轴的私域矩阵构建策略

当用户体量突破临界点(如DAU超10万),需构建 “APP+独立站+公域驿站”的协同生态:

分层运营模型:

APP:服务核心用户(占收入80%的20%高价值群体),提供深度功能与会员权益;

独立网站:承接品牌搜索流量,沉淀内容资产;

公域驿站:持续拉新并筛选高意向用户导向APP。

数据驱动的一体化运营

打通多端用户ID(如个推用户运营平台方案),实现行为标签跨平台同步;

根据用户生命周期阶段(新客/活跃/预流失)推送差异化内容:

例:向APP内沉默用户推送“您收藏的商品降价20%”,点击率提升3倍。

结语:动态适配的运营哲学

公众号与APP并非替代关系,而是成本结构与用户价值的时空组合:

- 初创期:公域驿站为“矛”,快速验证需求;

- 增长期:防流失与裂变数据为迁移信号;

- 成熟期:APP为“盾”,守住高价值用户基本盘。

唯有持续评估用户获取成本(CAC)与生命周期价值(LTV)的比值,才能避免在错误阶段重仓错误战场。

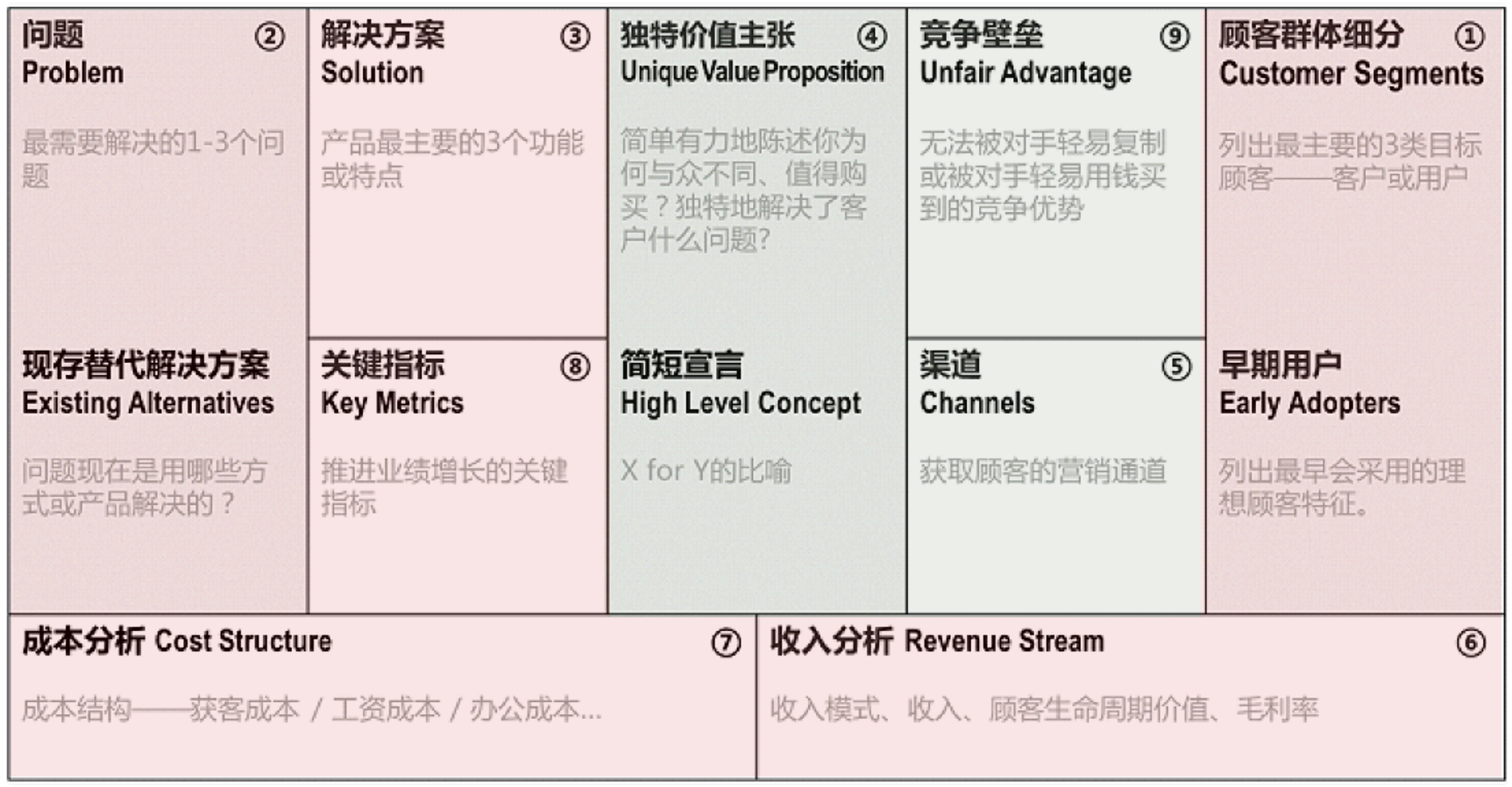

最后,附上一张精益创业的创业看板,真的很棒!

评论(0)